第20回食育コンテスト(NPO法人幼年教育・子育て支援推進機構)にて内閣府特命担当大臣賞を受賞!

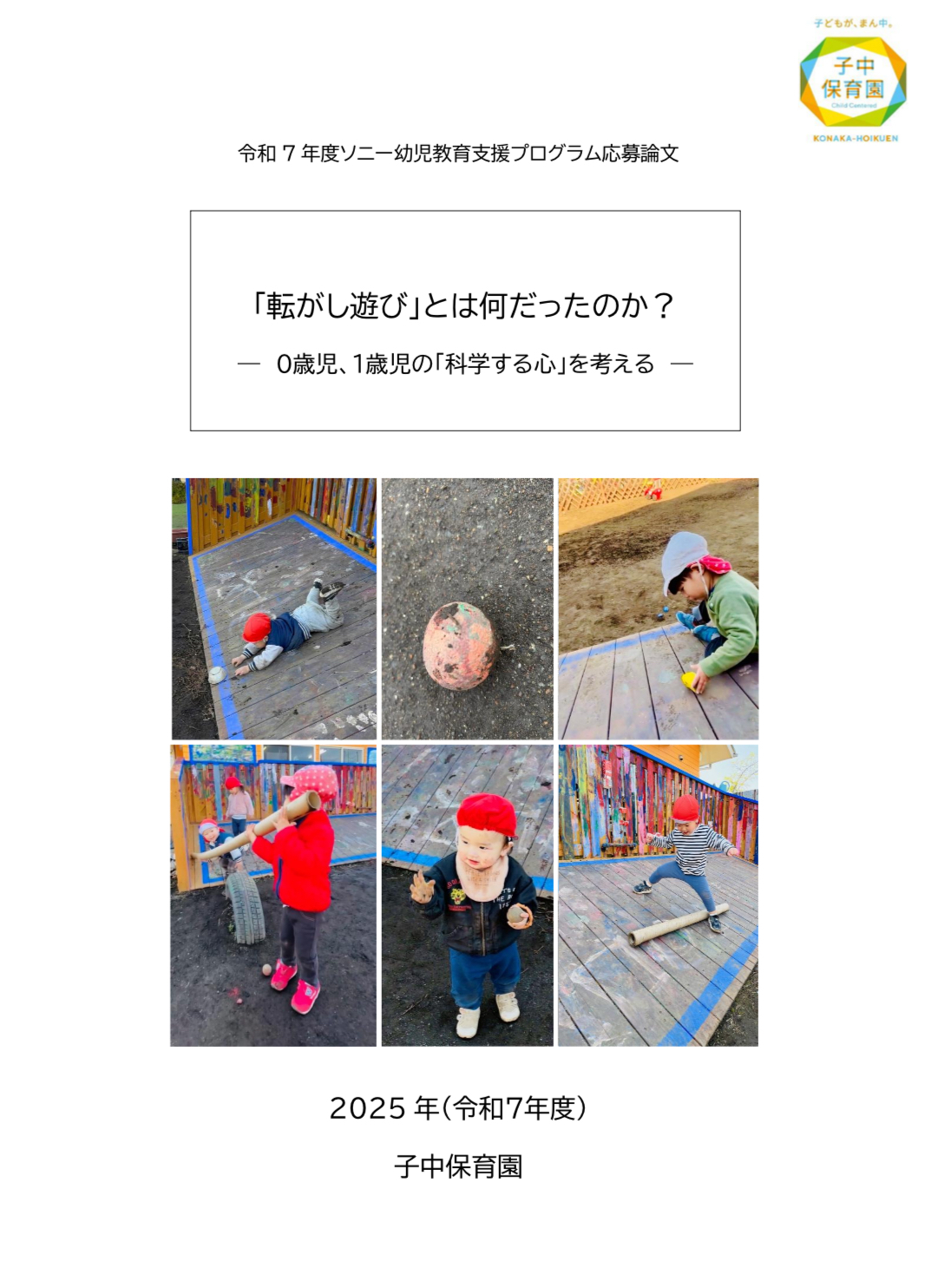

ソニー幼児教育支援プログラム「科学する心」で8年連続入賞!

詳しくは、下記「お知らせ・ニュース」をご覧ください。

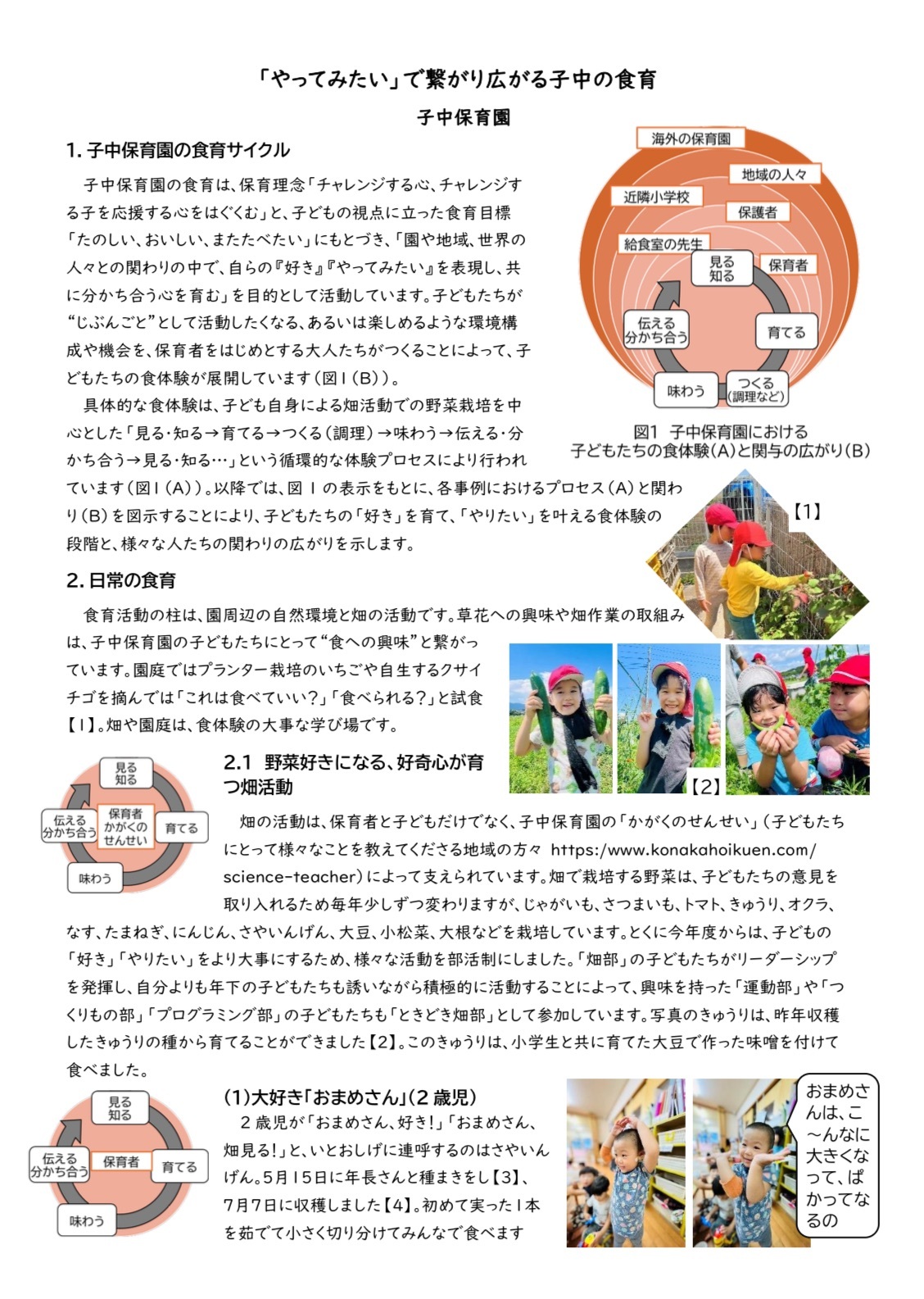

こどもの”やってみたい”を尊重する子中保育園

ー自然・科学・表現ではぐくむ主体性ー

保育理念「チャレンジする心、チャレンジする子を応援する心をはぐくむ」を実現するため、子どもの主体性や探究心を支える保育を行っています。

お知らせ・ニュース

NEW 保育士さん募集しています!

2026.2.14

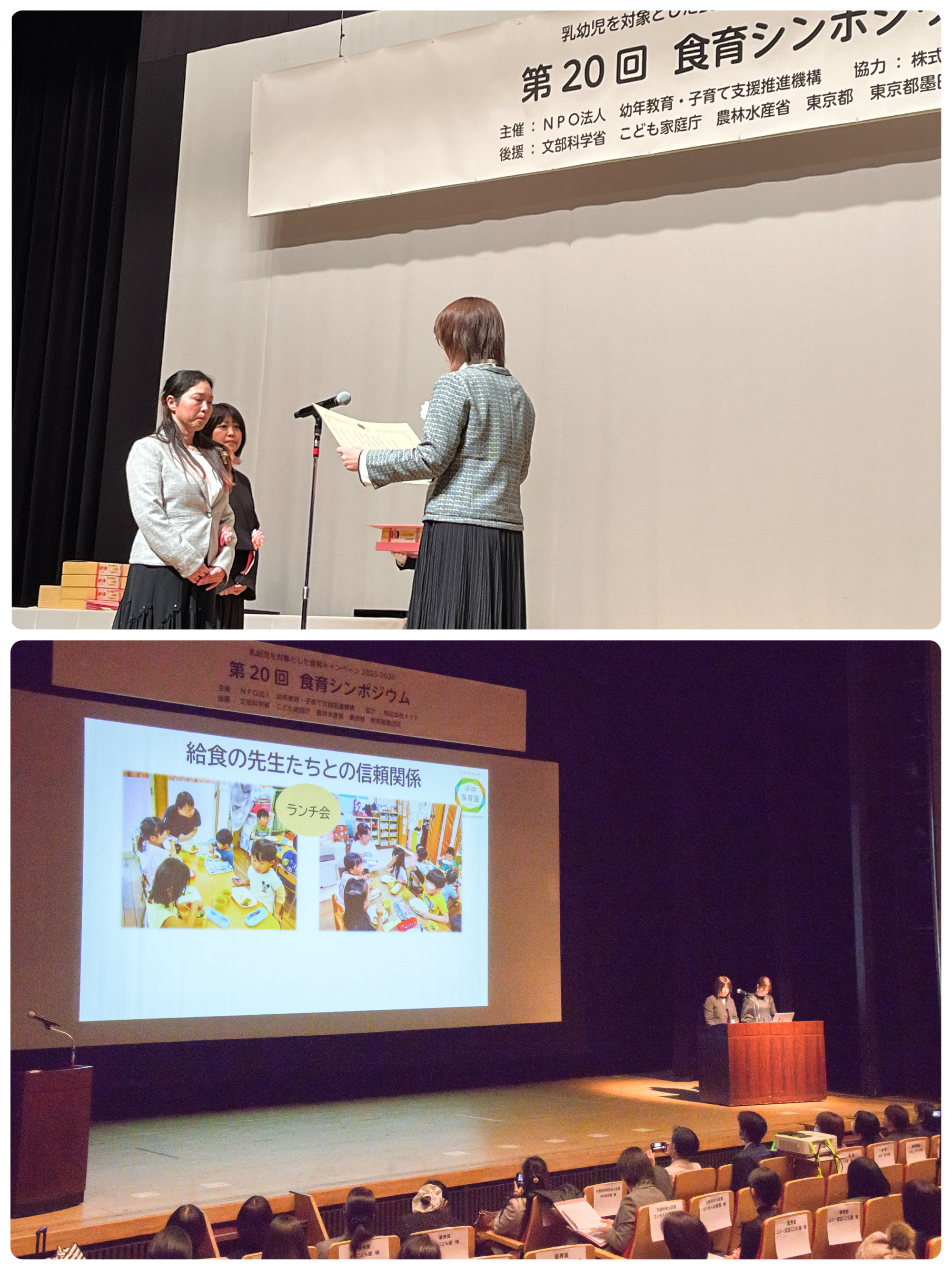

NEW 第20回食育コンテスト授賞式およびシンポジウム参加

2026.2.5

NEW さがみ自然フォーラム出展

2026.2.5

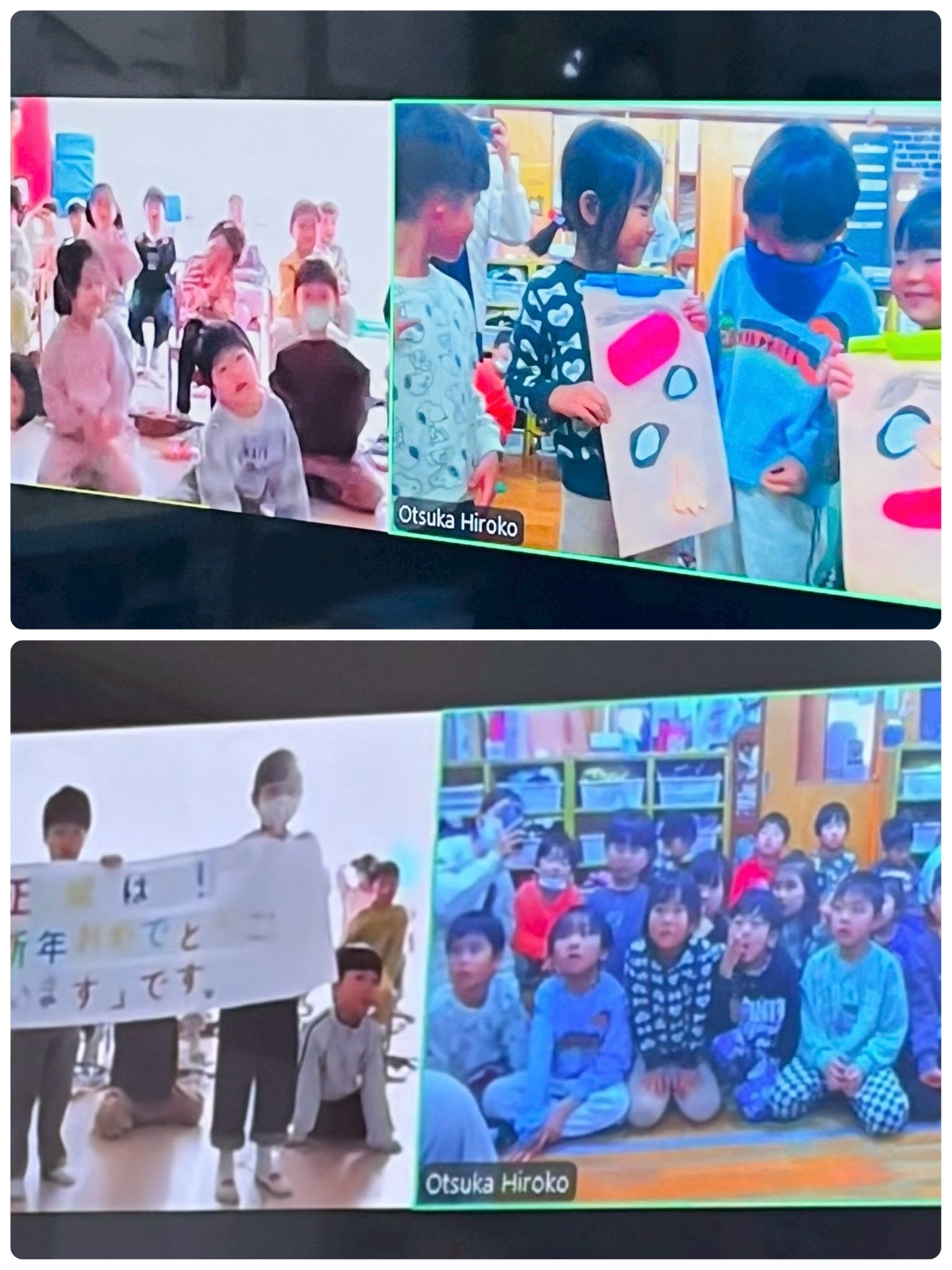

NEW 韓国・軍浦市の保育園とのオンライン交流

2026.1.19

NEW 第20回食育コンテストにて内閣府特命担当大臣賞を受賞!

素晴らしい賞を受賞することができました!この受賞は、共に活動してくださった、

・上荻野小学校の6年生、先生方

・「かがくのせんせい」をはじめとする地域のみなさん

・6年生と園児に枝豆料理を指南してくださったフィーコディンディアの横井シェフ

・ニュージーランドや韓国・軍浦市の保育園とのオンライン交流をコーディネートしてくださった市役所のみなさん

・園の給食と子どもの育ちを毎日支えてくださる株式会社サンユーの調理師のみなさん

多くの方々のおかげです。ありがとうございます!(画像をクリックすると原稿が読めます)

第20回食育コンテスト入賞園 ←リンク先に飛びます。

2026.1.15

NEW ソニー幼児教育支援プログラム「科学する心」奨励園受賞

8年連続、受賞することができました!

https://www.sony-ef.or.jp/program/result_preschool.html

今年度は、0歳児・1歳児の「科学する心」について、0歳児・1歳児の担任・副担任が、子どもたちの「転がし遊び」を通して深く考察してくれました。(画像をクリックすると原稿が読めます)

2025.12.4

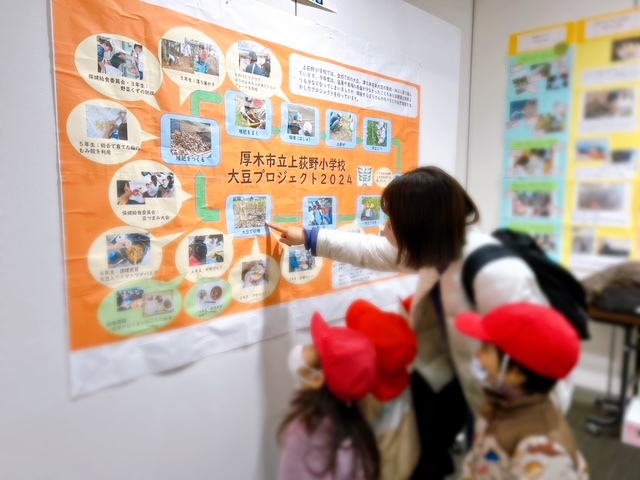

小学生との枝豆の調理実習(上荻野小学校との連携:大豆プロジェクト)

10月20日の準備でプロの技術を学び、11月19日の授業で当日のシミュレーションを行った6年生と4,5歳児たちは、自分たちの力で枝豆パスタを作りました!

6年生の園児への関わり方や、危険回避のケア、4,5歳児たちの6年生への信頼や自分ができることをしようとする姿勢には感動しました。

子どもたちもさることながら、異なる属性のコミュニケーションの重要性や関係性構築のための授業デザインを大事にされてきた上荻野小学校の先生のおかげです。

2025.11.19

研究授業への参加(上荻野小学校との連携:大豆プロジェクト)

今年度の上荻野小学校との大豆プロジェクトの活動を、研究授業として、市内の小学校の先生方に見学していただく経験をしました。

2025.11.14

園舎アート:絵の具を体験する

「絵の具で塗る」や「絵の具で描く」ではなく、「絵の具を体験する」貴重な機会。

今年度も画家のせつはやとさんと、デザイナーの田代早苗さんと共に、子どもたちが絵の具の活動を楽しみました。

造形教育学がご専門の花原先生がこの活動について「絵の具との対話」とおっしゃってくださいました。

2025.11.4

ニュージーランドの保育園とのオンライン交流(2回目)

今回のニュージーランドのオンライン交流のテーマは、韓国・軍浦市のときと同じ「好きなおやつ」。ベビースターラーメンをご存じの先生が居て、英語でNZの子どもたちに説明してくださると、その説明を聴き、「あ、今、ヌードルって言った!」と反応して喜ぶ子どもたちでした。

2025.10.29

上荻野小学校6年生からの保育者ヒアリング&園児と遊ぶひととき

6年生と4,5歳児との合同調理実習に向けて、6年生全員が来園し、保育士に「パスタづくりをどのように説明したらわかりやすいか」「危ないときにどのように注意したらよいか」「保育士になって良かったことは?」などヒアリングに来てくれました。

残りの時間は子どもたちと一緒に、鬼ごっこや6年生考案の「だるまさんが転んだ」のアレンジ版などを楽しんでくれました。

2025.10.20

プロから学ぶキャリア教育(上荻野小学校との連携:大豆プロジェクト)

種まきを一緒に行い、栽培した津久井在来種の枝豆を使い、6年生と4,5歳児が合同調理実習を行う前に、シチリアレストラン「フィーコディンディア」の横井シェフがプロの技を教えに来てくれました。

自分たちだけで作れるようにと、子どもたちは真剣に手順やコツを学んでいました。

2025.10.15

韓国・軍浦市の保育園とのオンライン交流

軍浦の子どもたちは日本語でも上手に挨拶してくれました!子中保育園の子どもたちが韓国語で「きらきら星」を歌うと、とても喜んでくれました。「好きなおやつ」をテーマに話をすると、「グミ」を知っている子どもや「じゃがぽっくる」を知っている先生が居ました。共通点が見つかると、ぐっと親近感が増すようで、楽しいひとときでした。

2025.9.1

厚木はやぶさFCとのサッカー交流

厚木はやぶさFCのサンドロ監督やユウキ選手からサッカーを教えていただく貴重な体験!

鬼ごっこやシュート練習、監督や選手とのシュート戦など、ふだんサッカーになじみがない子どもたちも夢中になってボールを追い、楽しんでいました。ありがとうございました!

2025.7.4

大豆の種まきと、自分たちでつくった味噌の試食(上荻野小学校との連携:大豆プロジェクト)

今年度も上荻野小学校との大豆プロジェクトを行えることになりました。初回は種まきと、昨年度、小学生と一緒に育てた大豆で仕込んだ手作り味噌の試食会。園児の発案で、小学生と一緒に味見をすることになりました!

2025.6.30

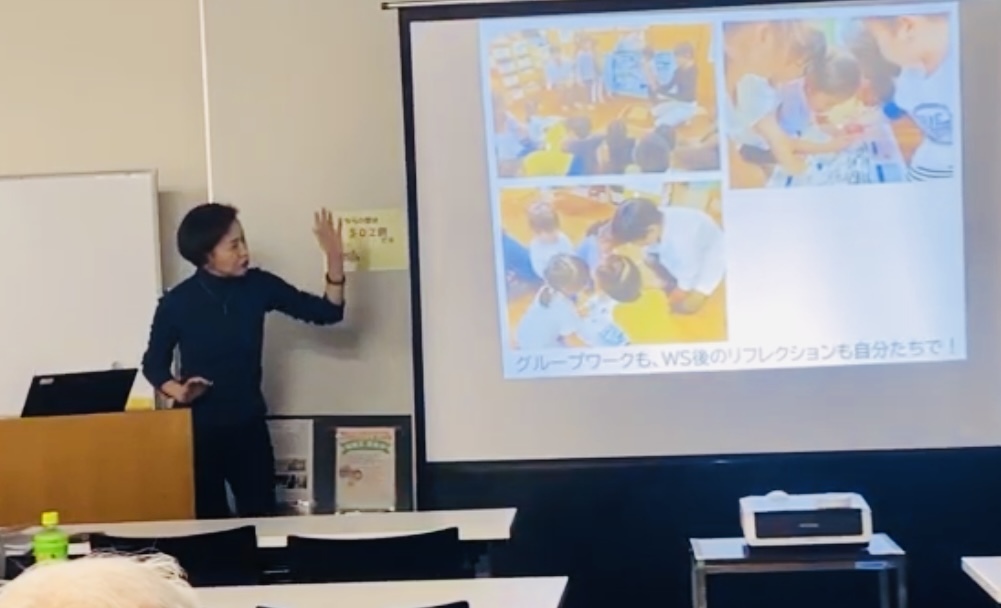

アート保育&職員研修

園児に対しアート保育を実践し、保育者にはアート保育研修を行ってくださる浅羽聡美さんが来園してくださいました!1歳児と2歳児を対象とした制約のないアート保育では、子どもたちが高い集中力を見せており、環境デザインの重要性を実感しました。午後は聡美さんがファシリテーターとなり職員研修のふりかえりをしてくれました。学び多き一日でした。

2025.6.15

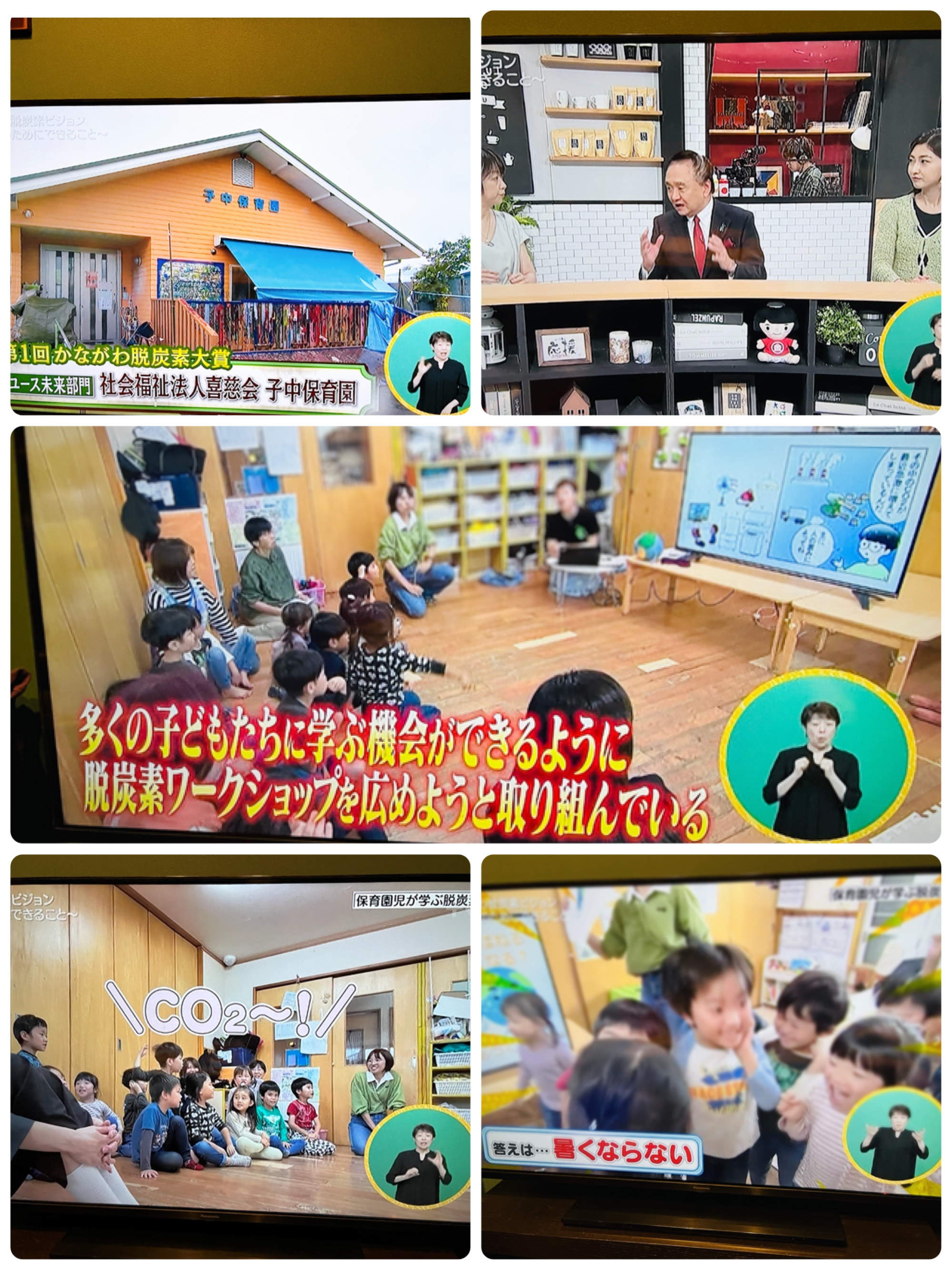

テレビ神奈川「カナフルTV」『かながわ脱炭素ビジョン~未来のためにできること』出演!

昨年度の「第1回かながわ脱炭素大賞ユース未来部門」の受賞を受け、子どもたちの脱炭素ワークショップの様子がテレビ神奈川に取材されました。6/18からYoutube配信もあるそうです。

脱炭素ワークショップの実施に興味のある保育園、幼稚園、小学校は、konakahoikuen2841「アット」outlook.jpにお問い合わせください。(「アット」を@に換えて)

2025.6.12

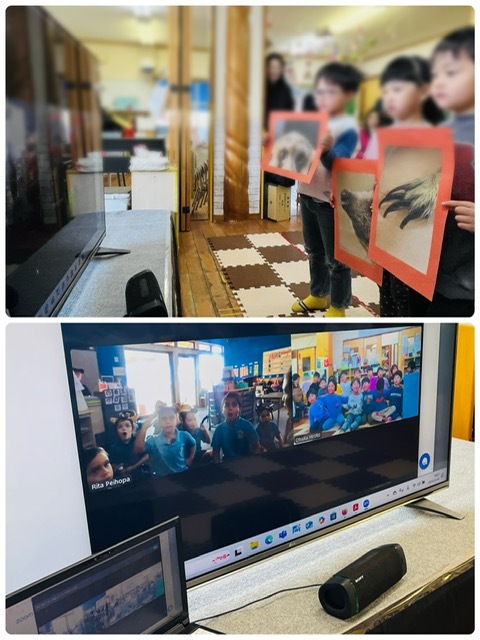

ニュージーランドの保育園とのオンライン交流

今回は先方の保育園が感染症の流行で休園になり、急遽、コーディネーターのリタさんと、こなかっこたちの交流になりました。

交流テーマは"flower"。園庭や畑に咲いている草花を日本語や英語で伝え、リタさんにマオリ語を教えてもらいました。

厚木市の保育園や幼稚園のみなさんは、興味があれば、厚木市企画政策課に問い合わせてみてくださいね。

2025.5.16

「川のいきものワークショップ」がタウンニュースに掲載

「ヒデせんせい」のミニ水族館と川のいきものワークショップについて、タウンニュースが掲載してくれました。ありがとうございます。

https://www.townnews.co.jp/0404/2025/05/16/785370.html

「ヒデせんせい」は「かがくのせんせいプロジェクト」でも紹介する予定です。

厚木の川の生き物をたくさん見られる機会ですので、他の保育園、幼稚園、小学校でも実施されると、子どもたちが喜ぶと思います!

2025.5.9

かがくのせんせい・ヒデせんせいによる「川のいきものワークショップ」

「ヒデせんせい」こと住倉さんが園庭に厚木の川に住んでいる生き物でミニ水族館をつくってくださり、川のいきものワークショップを開いてくれました。

1歳児から5歳児まで、いくつも並ぶ水槽を夢中になって観察していました。年上の子どもたちは「ヒデせんせい」に質問もいっぱい!4歳児、5歳児はザリガニのタッチプールに大喜び。保育園にいながらワクワク楽しい、素晴らしい時間を過ごせたね。

2025.3.28

厚木市長を表敬訪問をタウンニュースが掲載してくれました

ソニー幼児教育支援プログラムの受賞について、保育園コスモス、子中保育園が山口市長を表敬訪問したことをタウンニュースさんが記事にしてくださいました。受賞の内容も丁寧に書いてくださり、ありがとうございます!

https://www.townnews.co.jp/0404/2025/03/28/778859.html

2025.3.25

かがくのせんせい・けいと君による「粘土細工ワークショップ」

中学生のけいと君が粘土細工ワークショップの講師を務めてくれました!

子どもたち、けいと先生が絵の具を混ぜて創り出す美しい色や、本物のような生き物の造形にワクワク。けいと先生の弟さん、しゅう君やたける君がアシスタントになってくれて、頼もしいお兄さんたちに信頼を寄せて楽しんでいた子どもたちでした。

「けいとせんせい」は「かがくのせんせいプロジェクト」でも紹介する予定です!

2025.3.24

ソニー幼児教育支援プログラムの優秀賞を報告。子どもたちが厚木市長を表敬訪問

ソニー幼児教育支援プログラム「科学する心を育てる」の優秀園受賞について山口市長に報告に行きました。

奨励園を受賞した保育園コスモスさんと共に市役所に伺いました。これまでにおいて、厚木市の幼稚園や保育園が同時に2園受賞するのは初めてです。とても貴重な機会になりました。

2025.2.28

ニュージーランドの保育園とのオンライン交流

夏に続き、今年度2回目のオンライン交流。Puau小学校の5歳児クラスの子どもたちと、お互いに動物クイズを行いました。お互いに答えを当てたり、当てられたりを喜び合い、とても素敵な交流になりました。

2025.2.15

食育コンテスト優秀賞の授賞式

NPO法人幼年教育・子育て支援推進機構主催の「食育コンテスト」にて、優秀賞を受賞することができました。3歳児たちによる苗の購入、夏野菜の栽培、調理、野菜の実験、種取りなどのプロセスを「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」の観点から分析しました。

2025.2.22

生活発表会

5歳児クラスによる生活発表会を行いました。この一年間で子どもたちが行ってきた活動について報告したり、披露したりする機会です。朝夕に歌っていた「ビリーブ」斉唱、ニュージーランドオンライン交流をもとにした「英語でクイズ」、脱炭素WSや授賞式、表敬訪問の報告会、劇の4演目を行いました。

劇は、子どもたちひとり一人がやってみたいと言った役柄がすべて出てくる物語を生成AI(ChatGPT)に創ってもらいました。このおかげで、だれ一人、嫌な役をせず、ひとり一人が大切な役を演じることができました!

2025.2.9

「さがみ自然フォーラム」研究会で発表

フォーラム期間中の研究会では、園長が活動発表をしました。参加者のみなさんからのご意見も多数いただき、貴重な機会となりました。ありがとうございます!

2025.2.7, 2.10

子どもたちが「さがみ自然フォーラム」の展示を見学

2月7日は3歳児クラスの子どもたちが、2月10日は4,5歳児クラスの子どもたちがフォーラムに見学に行きました。難しいパネルが多いですが、子どもたちにも分かる写真や模型、標本などの展示に夢中になっていました。

2025.2.6 ~2.11

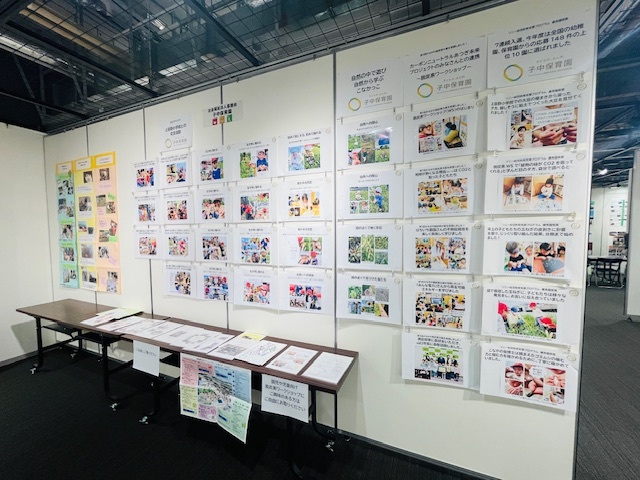

日頃の保育活動を「さがみ自然フォーラム」に出展しました

今年もアミューあつぎで行われた「さがみ自然フォーラム」に展示しました。子どもたちの自然との関わりや遊びの様子を写真展示しました。かながわ脱炭素大賞の取組み、上荻野小学校との大豆プロジェクト、ソニー幼児教育支援プログラムについても紹介しました。

2025.2.5

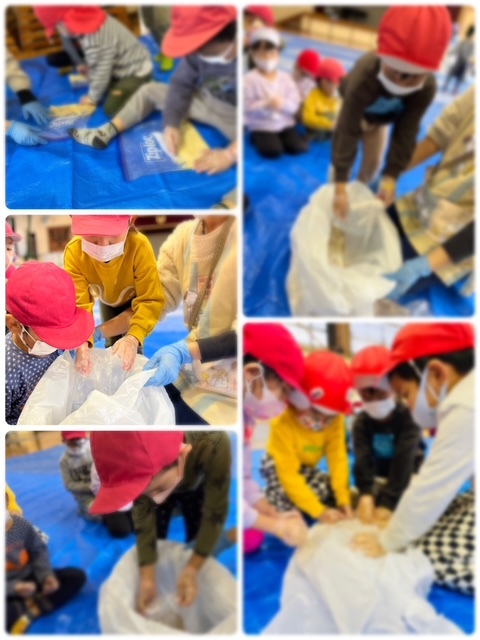

小学校連携(味噌づくり)

上荻野小学校のみなさんと、収穫した大豆で味噌づくりをしました。茹でた大豆をつぶして、塩や麹と混ぜて仕込み。味噌になるといいね!今回もありがとうございました。

2025.2.3

かながわ脱炭素大賞受賞を報告。子どもたちが厚木市長を表敬訪問

第1回かながわ脱炭素大賞ユース未来部門の大賞受賞について、厚木市長に報告しました。子どもたちひとりずつ市長に名刺をいただき大人気分。貴重な体験となりました。

2025.1.25

ソニー幼児教育支援プログラム「科学する心を育てる」授賞式に参加しました

ソニー幼児教育プログラム「科学する心を育てる」の優秀賞受賞について、ソニー教育財団主催の授賞式に参加してきました。最優秀賞を受賞された小学校や幼稚園の教育実践、保育実践は大変学びになり、刺激になりました。

2025.1.21

小学校連携(落ち葉掻き、堆肥づくり)

上荻野小学校のお姉さん、お兄さんたちと、「冒険の森」で落ち葉掻きと堆肥づくりをしました。いつもどおり、子中保育園の子どもたちは神奈中バスに乗って小学校まで行きました。小学校の先生方や地域のみなさんのおかげで貴重な体験をしています。ありがとうございます!

2025.1.16

ソニー幼児教育支援プログラム「科学する心を育てる」にて優秀園を受賞しました

ソニー幼児教育支援プログラム「科学する心を育てる」にて優秀園に入選しました。下記サイトから論文をダウンロードできます。

https://www.sony-ef.or.jp/program/result_preschool.html

7年連続入選してきましたが、今回はこれまでよりも高位の受賞でした。

子中の畑の「まこと先生」、カーボンニュートラルあつぎ未来プロジェクトのみなさん、子どもの遊び場を提供し、植物の種や生き物をくださる農家のみなさん、いつもありがとうございます。

2024. 12.25

第1回かながわ脱炭素大賞ユース未来部門を受賞しました

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f530926/datsutansotaishojusho.html

3回にわたる脱炭素ワークショップへの子どもたちの積極的な参加や地域連携、保護者や保育者の関心が評価されました。

このワークショップを継続してコーディネートしてくださった、カーボンニュートラル(CN)あつぎ未来プロジェクトのみなさん、ありがとうございます!

下記は、各受賞者、受賞団体の取組みを紹介したパンフレットです。

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/116478/panhu.pdf

2024. 10.25 メディア掲載

脱炭素ワークショップ第3弾の様子がタウンニュースに掲載されました。ありがとうございます!

https://www.townnews.co.jp/0404/2024/10/25/757014.html

子どもたちに楽しく学べる時間をつくってくださった株式会社UPDATERのみなさん、カーボンニュートラルあつぎ未来プロジェクトのみなさん、あらためて、ありがとうございました。

脱炭素を日常生活に取り入れることも、脱炭素に関わる制度をつくることも、脱炭素を超える新技術をつくることも、まずは、”今”を知ることが大事だなと思います。

2024. 10.15 脱炭素ワークショップ(第3弾)

子どもたちから出てきた疑問、「電気はどこから来るの?」に答えてくださるように、株式会社UPDATER「みんな電力」の方がファシリテーターとなり、ワークショップを行ってくれました。再生エネルギーについてのスライド、カルタ遊び、○×ゲームの後、みんなで未来の厚木市をイメージしながら塗り絵やお絵かきをしました。

今回もコーディネートをしてくださったのは、「カーボンニュートラルあつぎ未来プロジェクト」のみなさん。

難しそうに感じるテーマですが、子どもたち最後まで飽きずに楽しんでいました。当日の夕方や翌日まで、未来のあつぎのお絵描きにいそしんでいました!

2024. 9.5 演劇ワークショップ

演劇学を研究されている中村まい先生が2歳児~5歳児のために、演劇ワークショップを行ってくれました!

子どもたちにとって、声を出す、表情をつくる、体を動かすといった演劇の要素がコミュニケーション力を鍛えることに、とても効果があることがよく分かりました。子どもたちの反応が素晴らしかったです。

2024.8.9 メディア掲載

厚木はやぶさFCの選手、スタッフのみなさんが、私たち子中保育園と、コスモス保育園の園児たちとサッカー交流をしてくださいました。かけっこから始まり、サッカーダンスやキック練習といった自然にサッカーに親しむプログラム構成で、運動が苦手な子どもたちも楽しそうに参加していました。

https://www.townnews.co.jp/0404/2024/08/09/746123.html

厚木はやぶさFCでは、今後も保育園児とのサッカー交流を進めていきたいとのことなので、ご興味のある保育園は下記にご連絡してください。(株式会社SportsCultureDevelopment代表 宇野陽さん info@hayabusa11.net)

2024.8.2 メディア掲載

脱炭素ワークショップ第2弾の様子をタウンニュースが記事にしてくださいました。ありがとうございます!

https://www.townnews.co.jp/0404/2024/08/02/745035.html

ワークショップの実施は7月26日。はちいち農園の衣川木綿さんと、ふるさとファーマーズの石川雅敏さんが講師で来てくださり、不耕起栽培について、子どもたちにわかりやすくお話してくれました。講義の後、畑で見たことがある生き物について、グループで話し合いもしていました。企画コーディネートしてくださったのは前回講師の「カーボンニュートラルあつぎ未来プロジェクト」のみなさん。ありがとうございました!

給食の後、ゆう先生とまさ先生たちが立ち上げた大豆アイスクリームの製造販売会社「SOYSCREAM JAPAN」で作ったソイスクリームをみんなで美味しく頂きました(^.^)

2024.6.7 メディア掲載

昨年度行われていた「あつぎ気候市民会議」の成果物ポスターを見て子どもたちが興味を持った疑問について、考えを深められるよう、「カーボンニュートラルあつぎ未来プロジェクト」のみなさんが保育園でワークショップを開催してくださいました。

そのときの様子をタウンニュースで取材記事にしてくださいました。ありがとうございます!

子どもたちにとっては難しいテーマと思っていましたが、興味津々で話を聞き、さらに自分たちの疑問やアイデアを述べていました。

2024.5.17 メディア掲載

昨年度、子どもたちが興味を持って続けていた大豆プロジェクト。今年は、上荻野小学校のお姉さん、お兄さんたちとも一緒に活動します。5月10日に上荻野小学校の畑で一緒に土づくりをしました!校長先生にもご挨拶。

優しくお世話してくれて、ありがとうございました!その際の様子をタウンニュースさんが取材記事にしてくれました。

タウンニュース

https://www.townnews.co.jp/0404/2024/05/17/733548.html

上荻野小学校ブログ

https://www.kamiogino-es.atsugi.ed.jp/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%97%A5%E8%A8%98%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/2024%E5%B9%B4%E5%BA%A6/2024%E5%B9%B4%E6%9C%88_1

2024.2.19 クヌギの植樹

「さがみ自然フォーラム」で子どもたちの活動に共感してくださった「ゆういちせんせい」がクヌギの苗木を持ってきてくださいました!どんぐりがくっついた苗木に子どもたちも興味津々(^.^) 子どもたちは、植付けかたを学びながら「ゆういちせんせい」と一緒に植樹しました。子どもたちにとって、木や植物の「かがくのせんせい」のようです。ありがとうございました!

2024.2.8-2.12 「さがみ自然フォーラム」出展

2月8日から2月12日まで、アミューあつぎで開催された「さがみ自然フォーラム」に初出展しました。

神奈川県内の自然環境に関わるさまざまな展示は私たちにとっても大きな学びとなりました。

園周辺の自然環境における子どもたちの遊びの姿や子どもたちによるさまざまな気づきは反響も大きく、大変ありがたい機会となりました。また、市長に直接、ご説明する貴重な機会にもなりました。

関係者のみなさま、ありがとうございました!タウンニュースにも掲載していただきました。

https://www.townnews.co.jp/0404/2024/03/01/722525.html

2024.1.26 受賞

2023. 6.30 かがくのせんせいプロジェクト

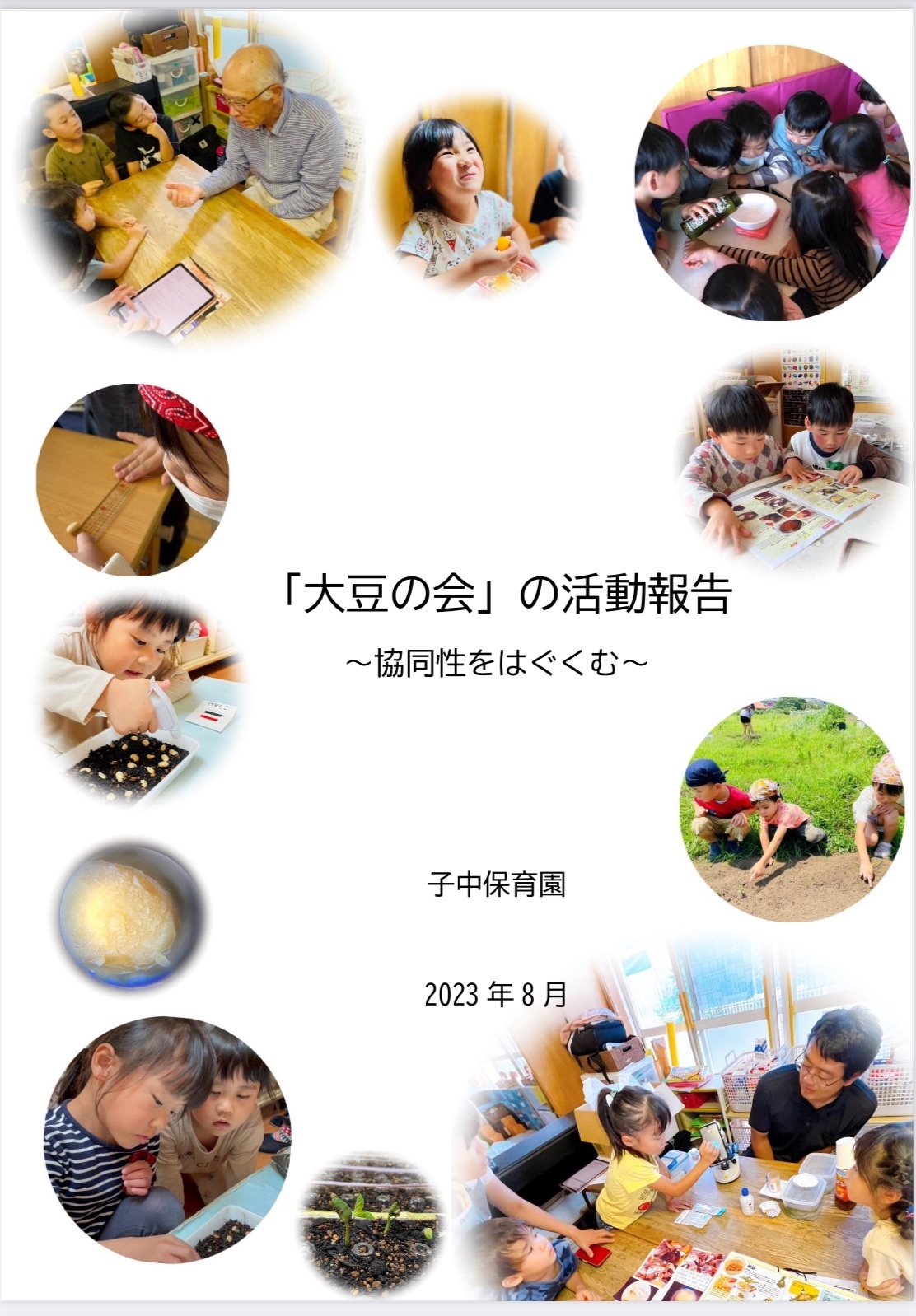

現在、保育園の子どもたち有志が「大豆の会」という研究会を結成し、煮たり乾燥したり、納豆づくりに取組んだりしています。自分たちで育てはじめましたが、うまくいかないため、地域で大豆栽培をされている、大豆の先生、井上さんにお話を伺うことにしました!