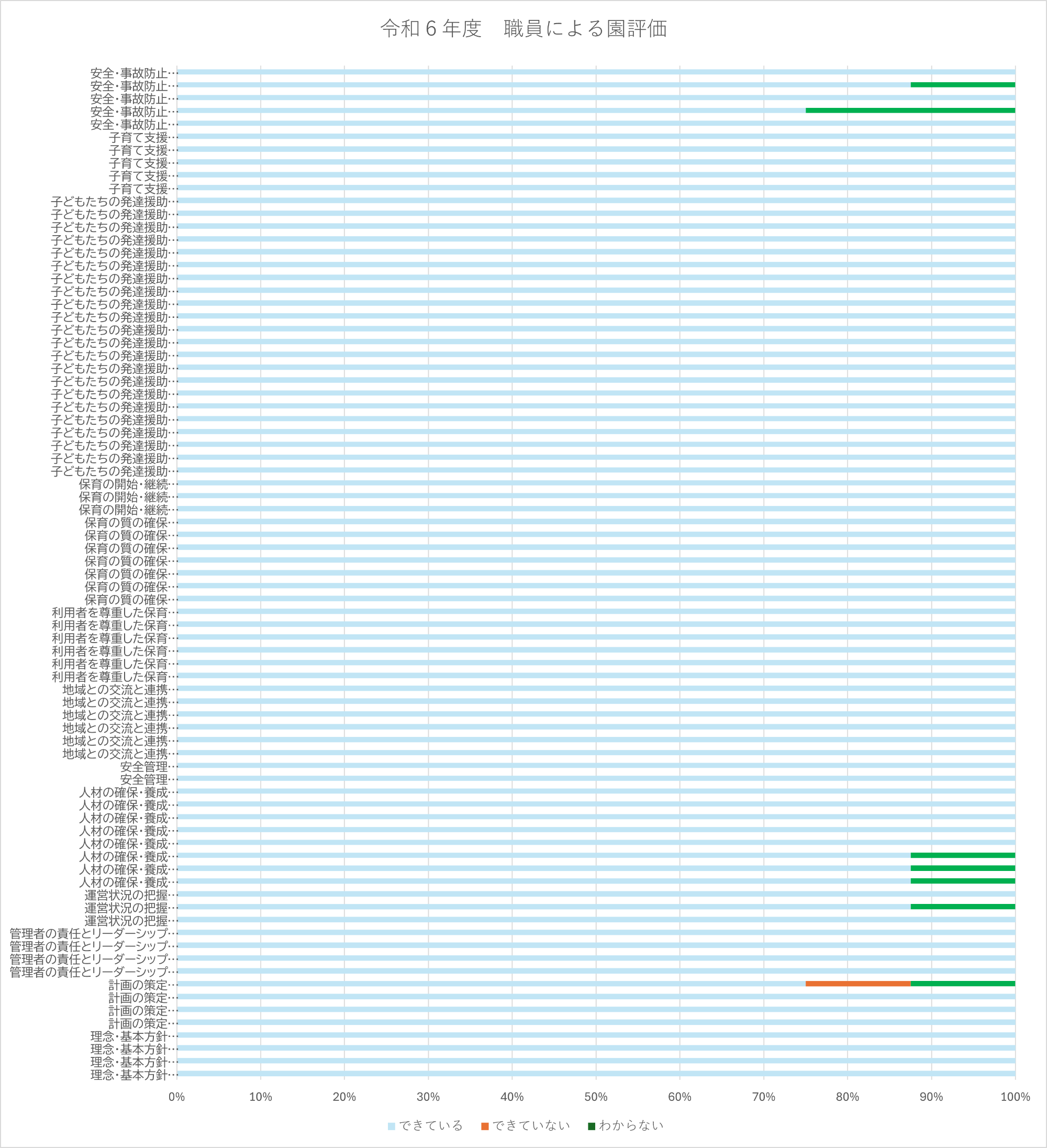

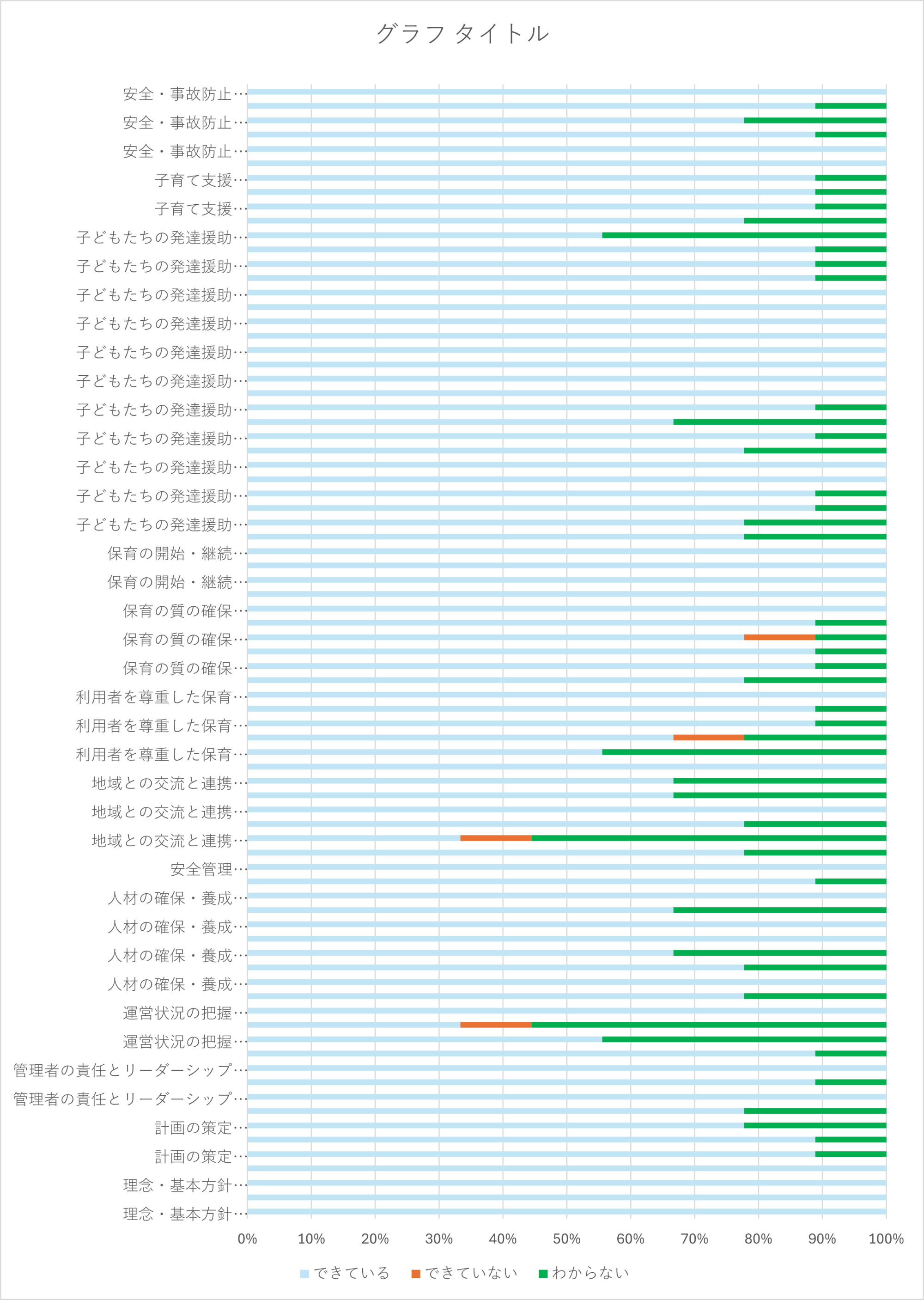

保育所の自己評価

園評価の指標

各設問に対して、選択肢「できている」「できていない」「わからない」を選んで回答します。

| 評価項目 | 評価指標 |

| 理念・基本方針 | 1 保育理念が明文化されている 2 保育理念に基づく保育方針をホームページ等で明文化している 3 保育理念や保育方針が職員に周知されている 4 保育理念や保育方針が利用者等に周知されている |

| 計画の策定 | 5 全体的な計画が策定されている 6 全体的な計画を踏まえた年間計画が策定されている 7 年間計画の策定が組織的に行われている 8 年間計画が職員や利用者(保護者や園児)に周知されている |

| 管理者の責任とリーダーシップ | 9 管理者自らの役割と責任を職員に対して表明している 10 人権や守秘義務などの法律を正しく理解する取組み(情報共有、研修なども含め)を行っている 11 質の向上に意欲を持ちその取組みに指導力を発揮している 12 園運営や業務の効率化と改善に向けた取組みに指導力を発揮している |

| 経営状況の把握 | 13 園の運営環境が的確に把握されている 14 園運営に関わる予算を分析し改善すべき課題を見つける確認や情報共有を行っている 15 外部監査が実施されている |

| 人材の確保・養成 | 16 園にどのような人材が必要かが把握できている 17 業務の評価が客観的な基準に基づいて行われている 18 職員の就業状況や意向を把握し必要があれば改善する仕組みが構築されている 19 福利厚生事業に積極的に取組んでいる 20 職員の教育・研修の際、その目的やゴールが共有されている 21 個別の職員に対して組織としての教育や研修が具体的に行われている 22 実習生の受け入れに対する基本的な姿勢を明確にし体制を整備している 23 実習生の育成について、園の方針に基づき、積極的に行っている |

| 安全管理 | 24 緊急時(事故、感染症の発生時など)の対応など利用者の安全確保のための体制が整備されている 25 利用者の安全確保のためにリスクを把握し対策を行っている |

| 地域との交流と連携 | 26 利用者(園児や保護者)と地域とのかかわりを大切にしている 27 地域のために、園の持つ機能や施設を活かして地域に還元している 28 ボランティア受け入れに対する方針をホームページ等で明確にしている 29 市役所や児童相談所、保健所など関係機関等との連携が適切に行われている 30 地域の保育園に対するニーズや子育て支援を把握している 31 地域の保育園に対するニーズや子育て支援への対策に取組んでいる |

| 利用者を尊重した保育 | 32 利用者を尊重した保育を行うため、相互理解を深めることに取組んでいる 33 利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備している 34 利用者の満足や懸念を把握できるような取組みをしている 35 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備している 36 苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機能している 37 利用者からの意見等に対して迅速に対応している |

| 保育の質の確保 | 38 保育内容について定期的に評価を行う仕組みを整えている 39 評価に基づき組織として取り組むべき課題を明確にしている 40 課題に対する改善策・改善計画を立て実施している 41 保育内容が利用者に理解できるように周知している 42 保育内容を見直しをする仕組みや体制がある 43 保育内容の記録が適切に行われている 44 利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化している |

| 保育の開始・継続 | 45 入園希望者に対して園選択に必要な情報を提供している 46 園見学や入園時に、利用の制約や規則などを利用者等に説明し同意を得ている 47 利用者の家庭状況や園事情など、保育内容に変更がある際には周知している |

| 子どもの発達支援 | 48 保育計画が、保育の基本方針に基づき、さらに地域の実態や保護者の意向等を考慮して作成されている 49 保育計画を見直し、適宜、改善している 50 登所時や保育中の子どもの健康管理は、チェック項目などが共有され、子ども一人ひとりの健康状態に応じて実施している 51 内科健診や歯科健診の結果について、保護者や職員に伝達し、それを保育に反映させている 52 感染症発生時に対応する園の方法があり、それに基づき発生状況を保護者、全職員に通知している 53 給食やおやつ時、食事を楽しむことができる工夫をしている 54 子どもの喫食状況を把握するなどして、献立の作成・調理の工夫に活かしている 55 子どもの食生活を充実させるために、家庭と連携している 56 アレルギー疾患をもつ子どもに対し、専門医からの指示を得て、適切な対応を行っている 57 子どもが心地よく過ごすことのできる保育環境を整えている 58 集団生活あるいは社会生活の場に相応しい環境をつくろうと取組んでいる 59 子ども一人ひとりへの理解を深め、受容しようと努めている 60 基本的な生活習慣や生理現象に関しては、一人ひとりの子どもの状況に応じて対応している 61 子どもが自発的、主体的に活動できる環境が整備されている 62 身近な自然や社会とかかわれるような取組みがなされている 63 さまざまな表現活動が自由に体験できるように配慮されている 64 遊びや生活を通して人間関係が育つよう配慮している 65 子どもの人権に十分配慮するとともに、文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるよう配慮している 66 性差への先入観による固定的な観念や役割分業意識を植え付けないよう配慮している 67 保育のための環境が整備され、保育の内容や方法に配慮がみられる 68 長時間にわたる保育のための環境が整備され、保育の内容や方法に配慮がみられる 69 障害児保育のための環境が整備され,保育の内容や方法に配慮がみられる |

| 子育て支援 | 70 一人ひとりの保護者と日常的な情報交換に加え、個別面談などを行っている 71 家庭の状況や保護者との情報交換の内容が必要に応じて記録されている 72 子どもの発達や育児などについて、保護者と共通理解を得るための機会を設けている 73 虐待を受けていると疑われる子どもの早期発見に努め、得られた情報が速やかに所長まで届く体制になっている 74 虐待を受けていると疑われる子どもの保護者への対応について、児童相談所などの関係機関に照会、通告を行う体制が整っている |

| 安全・事故防止 | 75 調理場、水周りなどの衛生管理は、手順書やルールに基づき適切に実施されている 76 アレルギーや誤嚥、誤飲、誤食時に対応できる方策があり、全職員が実施できる 77 事故防止のためのチェックリスト等があり、事故防止に向けた具体的な取組を行っている 78 事故や災害の発生時に対応する方策があり、全職員が実施できる 79 不審者の侵入時などに対応できる方策があり、全職員が実施できる |

各年度の評価結果では、指標に対する「できている」「できていない」「わからない」の人数割合を示しています。

令和6年度 職員による園評価の結果

令和5年度 職員による園評価の結果

令和4年度 職員による園評価の結果

|